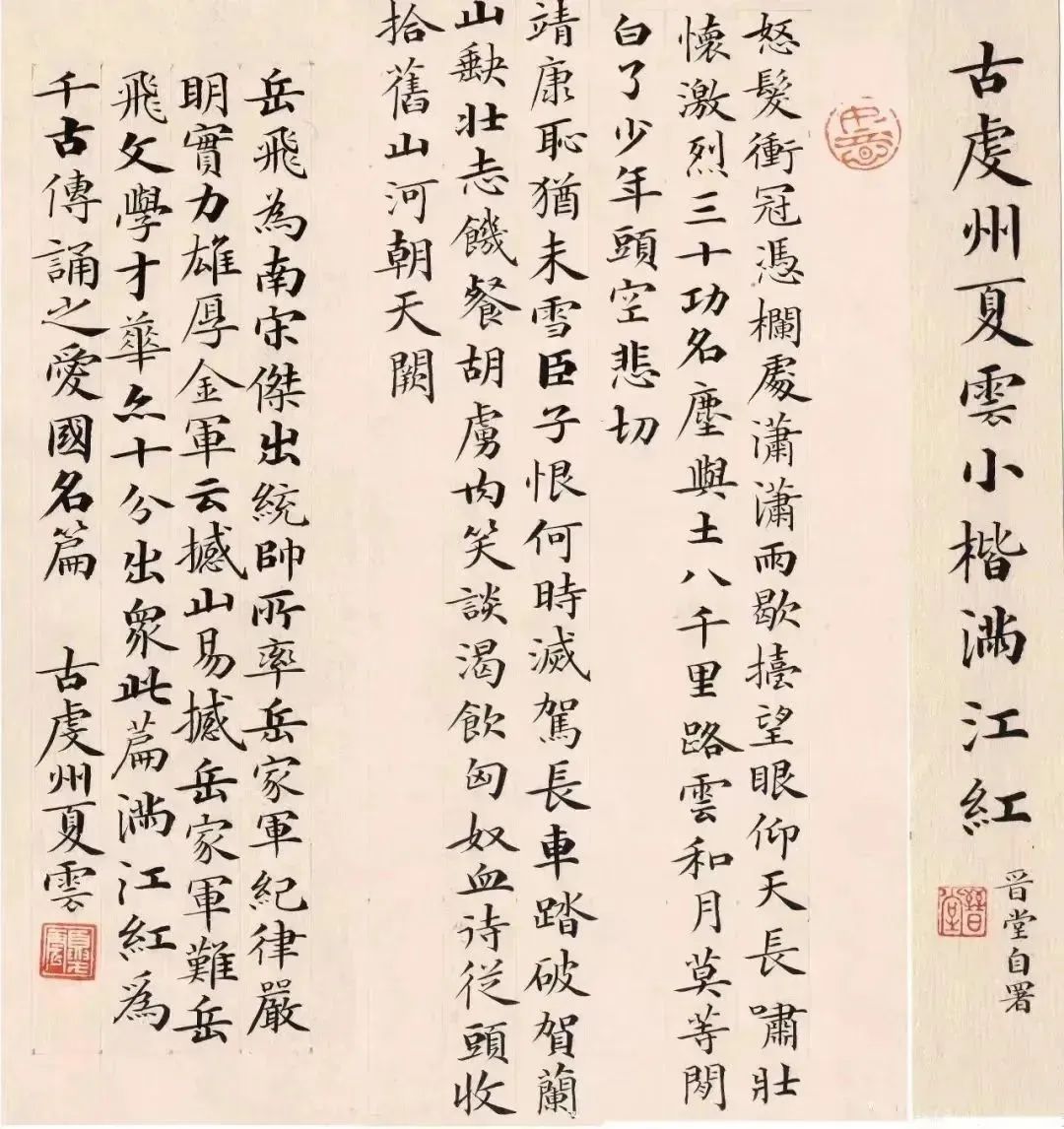

怒发冲冠,凭栏处、潇潇雨歇。

抬望眼、仰天长啸,壮怀激烈。

三十功名尘与土,八千里路云和月。

莫等闲,白了少年头,空悲切。

靖康耻,犹未雪。臣子恨,何时灭?

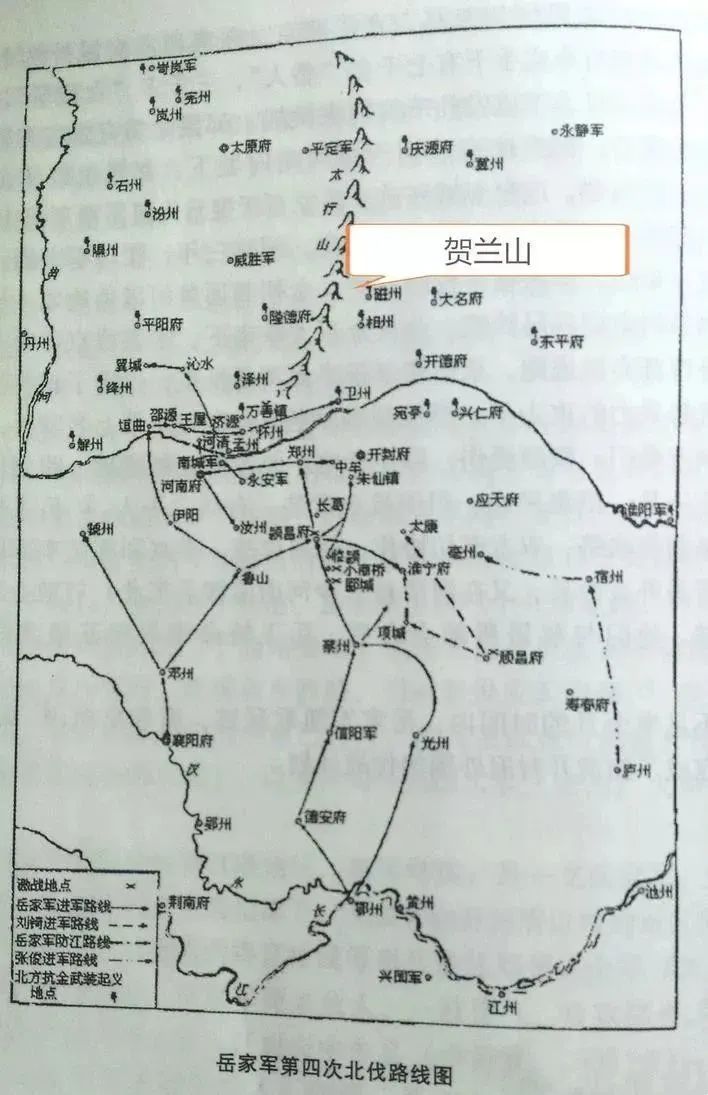

驾长车,踏破贺兰山缺。

壮志饥餐胡虏肉,笑谈渴饮匈奴血。

待从头、收拾旧山河,朝天阙。

古虔州夏雲小楷滿江紅

《满江红》词中的“贺兰山”是不是赣州的贺兰山

岳飞的《满江红》一词,千百年来在华夏大地广为流传,成为千古绝唱。《满江红》词中的“贺兰山”究竟是指哪里,中国叫做“贺兰山”的地方有三个。其中两处与岳飞词中所指“贺兰山”无关。

一是位于宁夏自治区和内蒙古自治区交界地带的贺兰山。二是江西赣州的贺兰山。而真正的贺兰山在今宁夏内蒙甘肃一带,为兵家必争之地。

赣州的田螺岭之所以得贺兰山雅名据说与宋代那些具有时尚、进步精神,又极具文化情结的赣州士官和百姓有关,喜欢附庸风雅,就像“涌金门”、“拜将台”一样,将别的地方的地名给套用到了赣州来。因岳飞曾到赣州来对百姓有恩,而岳飞曾作词《满江红》中有一句:“驾长车踏破贺兰山阙,壮志饥餐胡虏肉,笑谈渴饮匈奴血。”故而将田螺岭添了雅名“贺兰山”。

贺兰山

贺兰山(别名:田螺岭)。清同治《赣县志》记载:“郁孤台,在文笔山,一名贺兰山,其山隆阜,郁然孤峙,故名。”始于唐,屡经废兴。清同治九年(1870年)重建。1959年修复。1982年3月拆除。1983年6月在原址大致按清代格局重建。

岳飞的岳家军里有很多赣州人

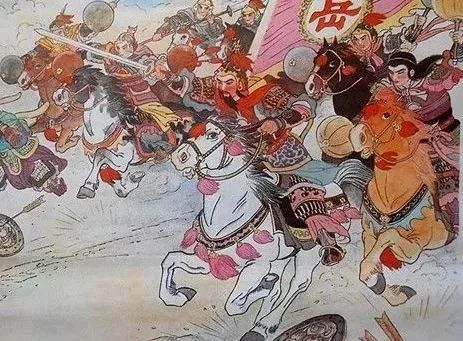

岳飞,字鹏举,号武穆,生于公元1103年,原籍河南省汤阴县,后因汤阴被金兵侵占,全家迁至江西九江定居。岳飞20岁参加抗金部队,在多年与金兵血战中,统帅出一支能征惯战的抗金劲旅――“岳家军”。

绍兴初年,在江西的吉安、赣州之间,盗寇彭友聚兵数万,影响南宋朝廷有效地组织抵抗北方金兵入侵的战争。南宋绍兴3年(公元1133年)春,宋高宗赵构下诏驻军九江的神武右军都统制岳飞率军前往讨伐。

吉安、赣州一带的盗匪,南宋朝庭多次组织过讨伐,并曾惊扰过隆祐太后的銮驾。隆祐太后对赣州盗寇衔恨于心,嘱高宗赵构将吉安、赣州的降卒全部处决,并下密旨,命令岳飞在赣州屠城。

岳飞平定吉安、赣州的盗匪后,不愿滥杀,亲往临安,面见高宗和太后,再三乞求取消密旨,只诛首恶而赦免胁从匪众,让他收编降卒,壮大抗金队伍。得到高宗的许可后,岳飞从二万多名降卒中挑选了一万多名精壮士卒,编入岳家军。全军兵力达一万八千人,开始成为南军一支颇有影响的劲旅。岳飞统领这支军队,有了“待从头收拾旧山河”的实力。不久,即率领这支军队渡江北伐,一路上打得金兵丢盔弃甲,望风而逃,称岳家军为“天兵”,发出“撼山易,撼岳家军难!”的哀鸣。

岳飞在赣州的传说

吊马岭与马子口

于都县城东门外的大禾桥与肖家屋背,原有一座绿草如茵、水源充足的小山坡,是养马的好地方。当年岳飞征讨彭友路过于都时,岳飞骑的那匹骏马曾经在山坡上放牧过,所以人们管这地方叫“吊马岭”。后来,岳家军往银坑进发,行至东郊龙脑三岔路口时,岳飞那匹骏马突然昂首长嘶起来,于是人们又管这地方叫“马嘶口”。日子一久,就改成了现在的叫法“马子口”。

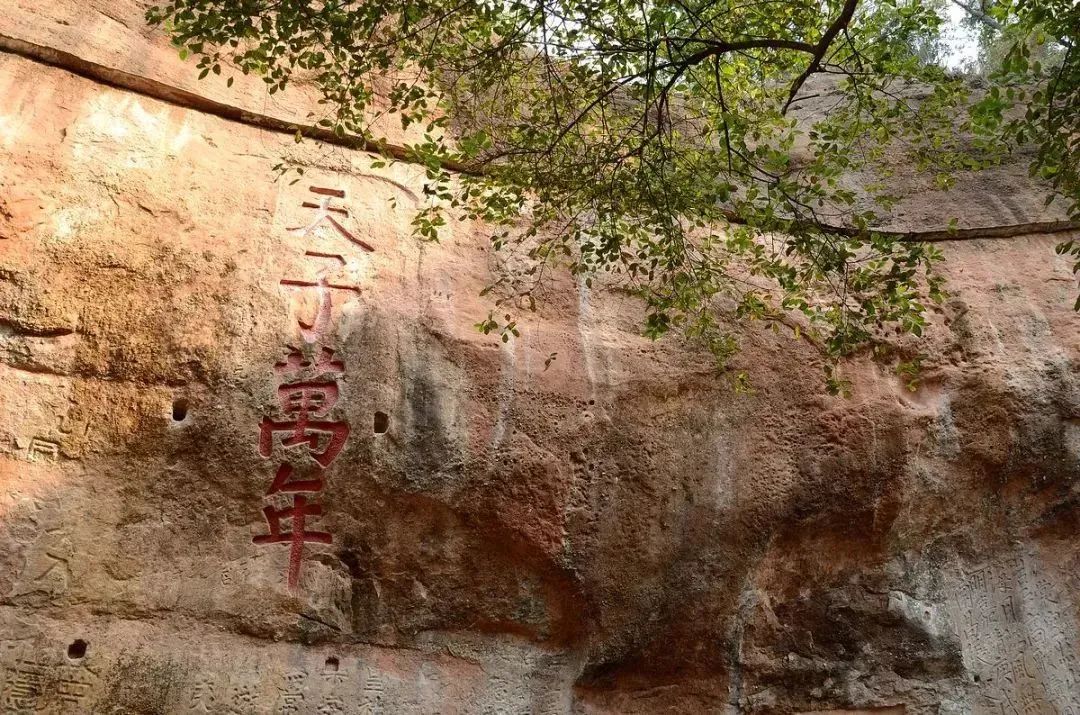

石壁题字

岳家军路过岭背,驻扎在大窝村。有一员部将骑马在村里巡逻,行至下禾坑水口,因山路崎岖陡险,拐弯时不慎失足跌落于悬崖深渊之中,人马俱亡,并分穴安葬,岳飞为此在石壁上题字:“尽忠报国”,旁边还署了自己的名字。后来,人们把这地方叫“跌死马”,一直沿用到现在。人马分葬的坟穴至今仍有遗迹可寻。唯石壁题字则于1977年修建公路时被毁。

忠节营

忠节营位于赣州老城区东部,其名称的由来,是因宋代东南第六将主要驻扎在城隍庙(明清时期称府隍庙)和景德寺一带,时人称驻军所在地为忠节营。这也是宋人为纪念岳飞的救城之功,将精忠祠建在景德寺右边的原因所在。

岳飞在赣州还留有其它史实和遗址。在于都罗田岩,岳飞赋七言诗《罗田岩访黄龙旧迹留题》:“千持竹杖访黄龙,旧穴空遗虎子踪。深锁白云无觅处,半山松竹撼西风。”明嘉靖十九年(1540),罗洪先将该诗镌刻于罗田岩崖上,同时题刻“天子万年”4字。

— E N D —

编辑:叶焱文

审核:何志清

※ 特别声明:本公众号仅用于赣州市文化馆公共文化服务及群众文化艺术普及,不用于任何商业用途。所转载文章及图片、视频、音频等版权均属原作者。如有侵权,请及时与本公众号联系。

版权所有@2020 江西省赣州市文化馆

版权所有@2020 江西省赣州市文化馆

备案号:赣ICP备20006421号-1 备案查询

备案号:赣ICP备20006421号-1 备案查询