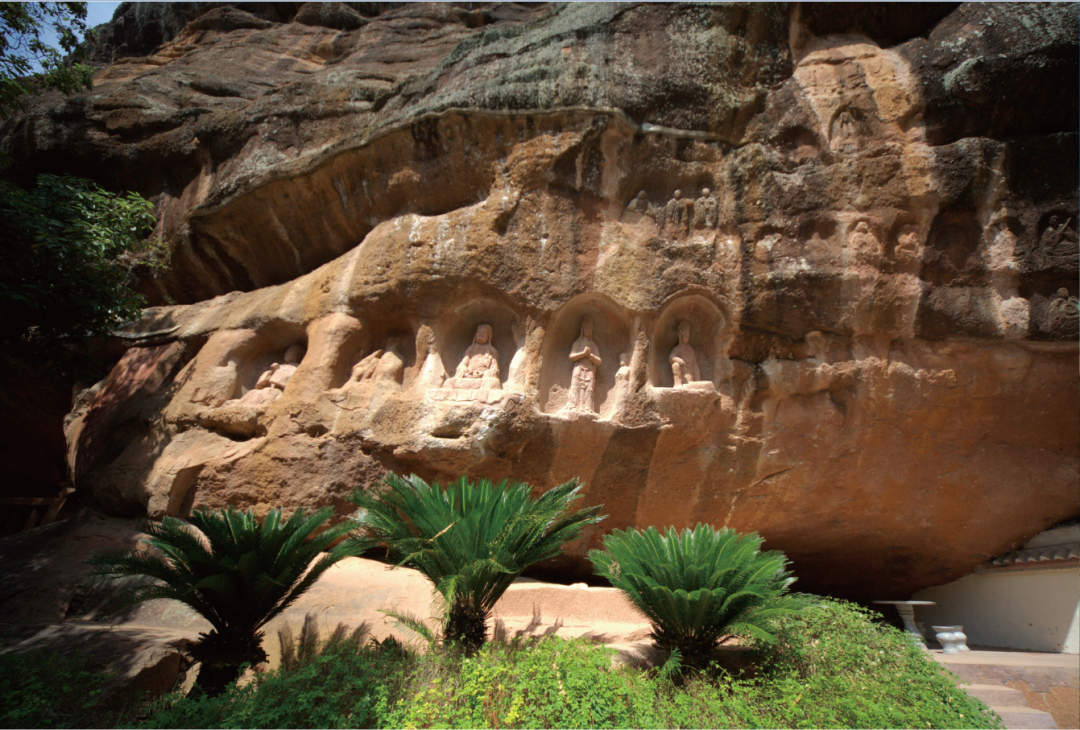

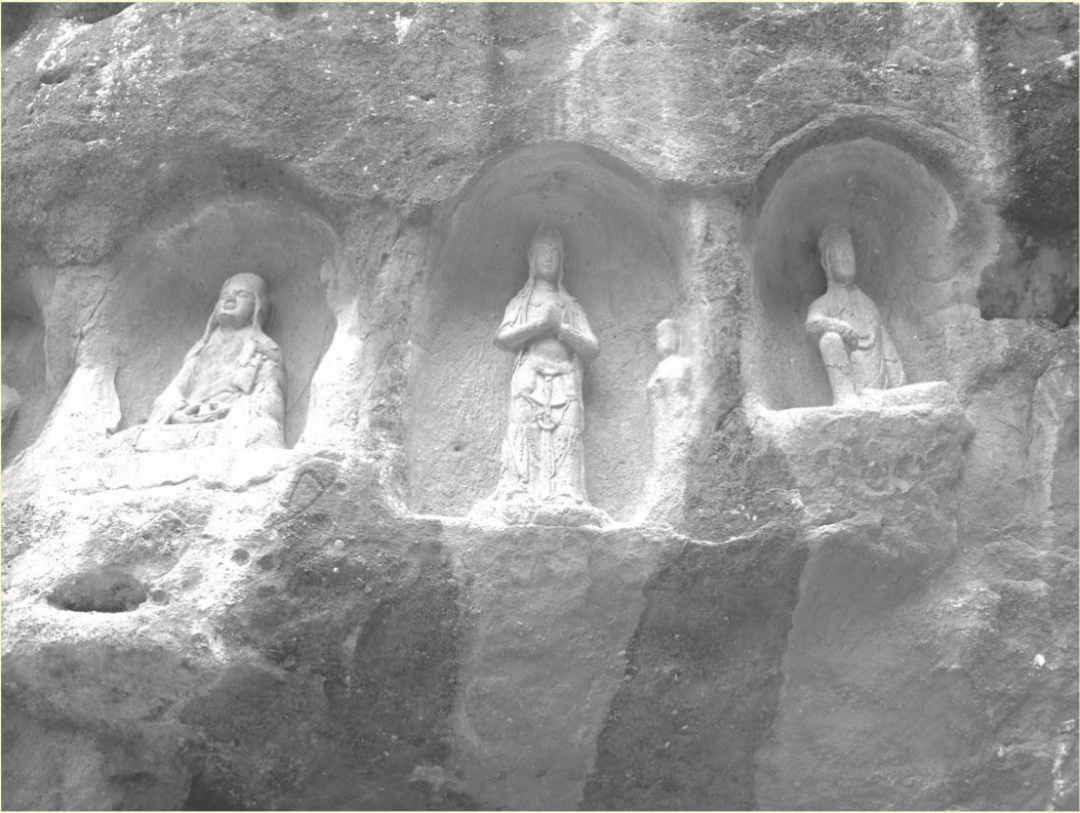

经沈从文考证,雕刻于唐代的通天岩佛像

龙年海/摄

题记:沈从文是中国现代著名作家、历史文物研究家、书法家,被誉为二十世纪中国文学史上的文学大师之一。“甲子重新新甲子,春秋几度度春秋”,今年恰逢沈从文先生诞辰120周年,沈从文先生游历赣州60周年。沈从文先生以小说《边城》著称于世,赣州这座城市也同样得到了沈从文先生的垂青,本文试以沈从文游历赣州的往事来探析其留给赣州的文学价值、美学价值和文物考古价值。

1961年底到1962年初,在中国作协的安排下,沈从文、阮章竞等八人到江西参观、休养和创作。在赣州期间,沈从文以作家和书法家的身份,手写了《游赣州八境台》《游赣州通天岩》二诗;以历史文物研究家的身份,为赣州通天岩的佛像详定雕刻年代。时下距离沈从文游赣州恰好一个甲子的时间,其当年游历赣州的价值日渐显现。

文学价值:温旧实歌今

1962年2月号《人民文学》刊发了沈从文《建设新山村——干部下放四周年》《下山回南昌途中》两组旧体诗,该组诗创作于1961年底至1962年1月初,在《下山回南昌途中》的第四篇中,起句为“白头学作诗,温旧实歌今”,明确描写了沈从文书写旧体诗的用意。

在沈从文写作之初,诗即重要一体。他作新诗批评,对现代诗的推动,格外用力。沈从文在精神危机的转折关口,力图以“诗”写“史”,以“诗”为“学”,以旧体诗来展现历史文化的发展。1962年1月,沈从文在赣州期间,创作了《游赣州八境台》和《游赣州通天岩》二诗,这两首诗就是其年逾花甲之后,所创作的旧体诗的代表作。

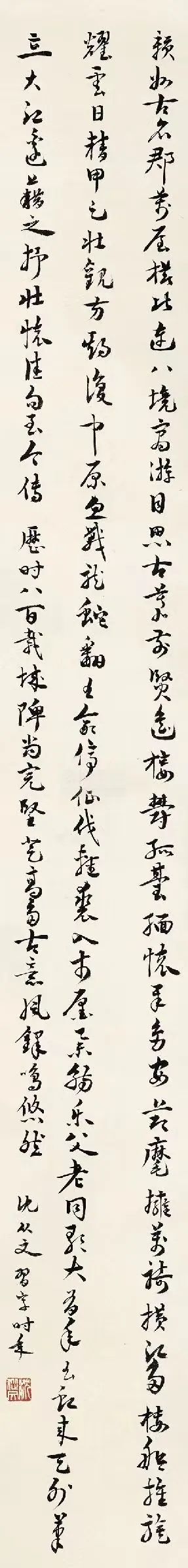

沈从文手书《游赣州八境台》

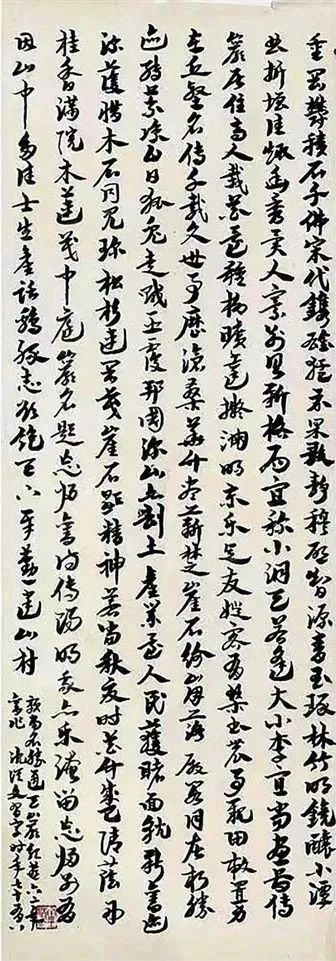

沈从文手书《游赣州通天岩》

赣州八境台为北宋嘉祐年间所建,沈从文登临,游目骋怀,尽揽赣州胜景。他作《游赣州八境台》诗,写完八境台地理,再从郁孤台起笔。与八境台相接的郁孤台,同样承载着丰富和厚重的历史文化内涵。在郁孤台,我国宋代词人辛弃疾留下了千古绝唱《菩萨蛮·书江西造口壁》。沈从文激情迸发,用优美的文字再现了当年辛弃疾挥师北伐的波澜壮阔的战争场面,塑造了一位叱咤风云、英勇善战而且风度翩翩、和善亲民的将军词人的形象。即使在今天,那“节麾拥万骑,横江多楼船。旌旗耀云日,精甲足壮观。方期复中原,血战龙蛇翻”的英雄气象,仍然能够激起血性男儿的满腔爱国豪情;那“举觞乐父老,同歌大有年”的官民同歌的欢乐场景,仍然能够引起普通百姓的共鸣。也正因为如此,八百多年来,辛弃疾词作仍“佳句至今传”,就像眼前这座赣州城墙,巍然屹立,坚固如初。

诗的最后,沈从文以高度写意的手法展现了眼前所见古城赣州的一派欣欣向荣的景象:“巍巍崆峒在,江水碧接天。双流汇合处,千帆自往还。”这种具有象征性的描写,在物质生活条件相对困难的当时,无疑是对人们的一种激励和鼓舞,它让人们看到了江流浩荡、千帆竞发的美好前景,从而树立起创造美好未来的坚定信心。

在《游赣州通天岩》诗中,沈从文以充沛的激情和精美的文辞,描绘了通天岩厚重的人文历史和优美的自然景观,对通天岩在新中国成立后的重获新生表达了无比的欣喜和热情的赞美。此时,通天岩内的建筑均依山傍崖而成,屋数十间,有青年干部二十余人居住,组成生产小队,培植花果,兼从事农业生产,不数年间,除自给外已有余粮可以上调。沈从文在最后一句中热情地歌颂了劳动人民辛勤建设的美好感情。

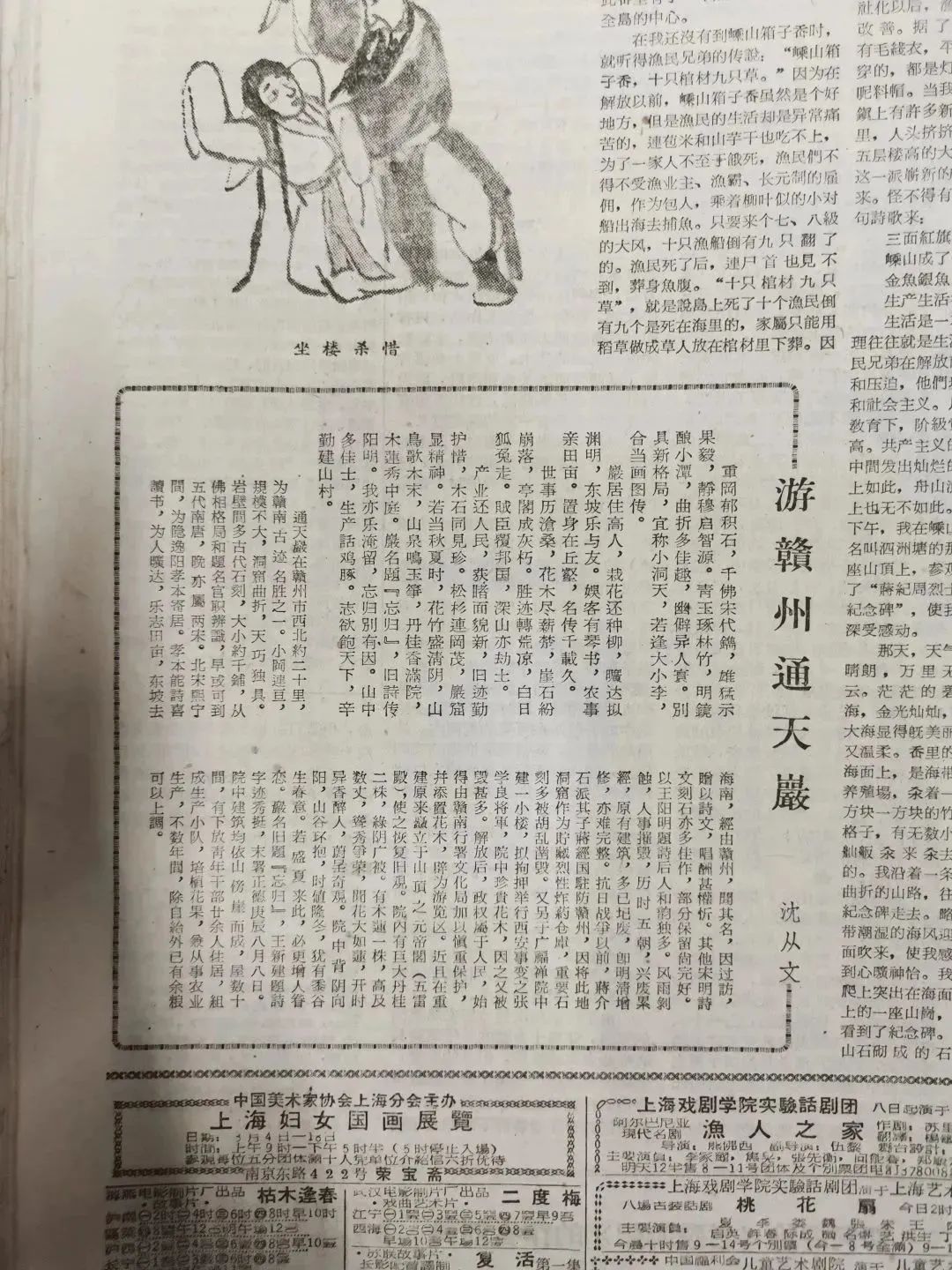

李青果在《南方文坛》2021年第3期撰文指出,从古今文学的联系上看,沈从文的古体诗“缩短文、白、新、旧差距”,显示出“魏晋南北朝风格”及在“旧体裁中表现新意思”的总体趋向。江西的游历是沈从文创作旧体诗最为集中的时期之一,作为沈从文旧体诗的代表作,《游赣州通天岩》于1962年2月15日在《南昌晚报》发表,并于1962年3月4日在《文汇报》副刊发表。该诗与《游赣州八境台》,以《赣游诗草》(四篇)为题,由《人民文学》编辑、沈从文的妻子张兆和编入《沈从文全集》中。

美学价值:宜当画图传

纵观沈从文的文学作品,蕴含着深厚的美学底蕴,表现在传统文化之美,人与自然的和谐统一,个体生命的热情向上,充满了至善至美、道法自然的生态美学等。

写通天岩,沈从文起句“重冈郁积石,千佛宋代镌。雄猛示果毅,静穆启智源”,通天岩在赣州西北约二十里,为赣南古迹名胜之一。通天岩石窟开凿唐朝,兴盛于北宋,至今保留着唐至宋的石龛造像359尊,宋代至民国的摩崖题刻128品,被称为“江南第一石窟”。沈从文其时任职于中国历史博物馆,面对石窟上形态各异、栩栩如生的佛像雕塑,沈从文陷入了自己的沉思之中,“雄猛”的佛像,在向世人展示“果毅”的一面,而“静穆”的佛像在向世人开启“智源”,这样的诗句给人留下了思想的留白,给人产生了无尽的遐想,这恰是王夫之“情景合一,自得妙悟”的语境。

在《游赣州通天岩》诗中,也充分展示了沈从文的书写自然的才情,古韵盎然:青玉琢林竹,明镜酿小潭。曲折增佳趣,幽秀异人寰。别具新格局,宜称小洞天。若逢大小李,宜当画图传。岩居住高人,栽花还种柳……

沈从文的文学作品具有深厚的古典文学语言功底,在这几句写景诗句中,就可见一斑。其中,“幽秀异人寰”出自宋代释智圆《予近卜居孤山之下友人元敏以四绝见嘲遂依韵和酬其二》 “所栖幽致异人寰,野艇秋归碧浪间”;“娱客有琴书”出自晋代陶潜《归去来辞》“悦亲戚之情话,乐琴书以消忧”;“置身在丘壑”出自唐代刘长卿《题王少府尧山隐处,简陆鄱阳》“解印二十年,委身在丘壑”;“花竹盛清阴”出自宋代方回《次韵志归十首其五》“添竹复添花,清阴一倍加”;“山泉鸣玉筝”出自宋代叶梦得的词《临江仙》“山半飞泉鸣玉佩,回波倒卷粼粼”;“我亦乐淹留”出自宋代苏轼《次韵秦观秀才见赠秦与孙莘老李公择甚熟将入》“千金敝帚那堪换,我亦淹留岂长算”。沈从文凭着自己博闻强识和诗才学力,通过精心的裁剪安排,为该诗注入了充满丰富意蕴的美学价值。

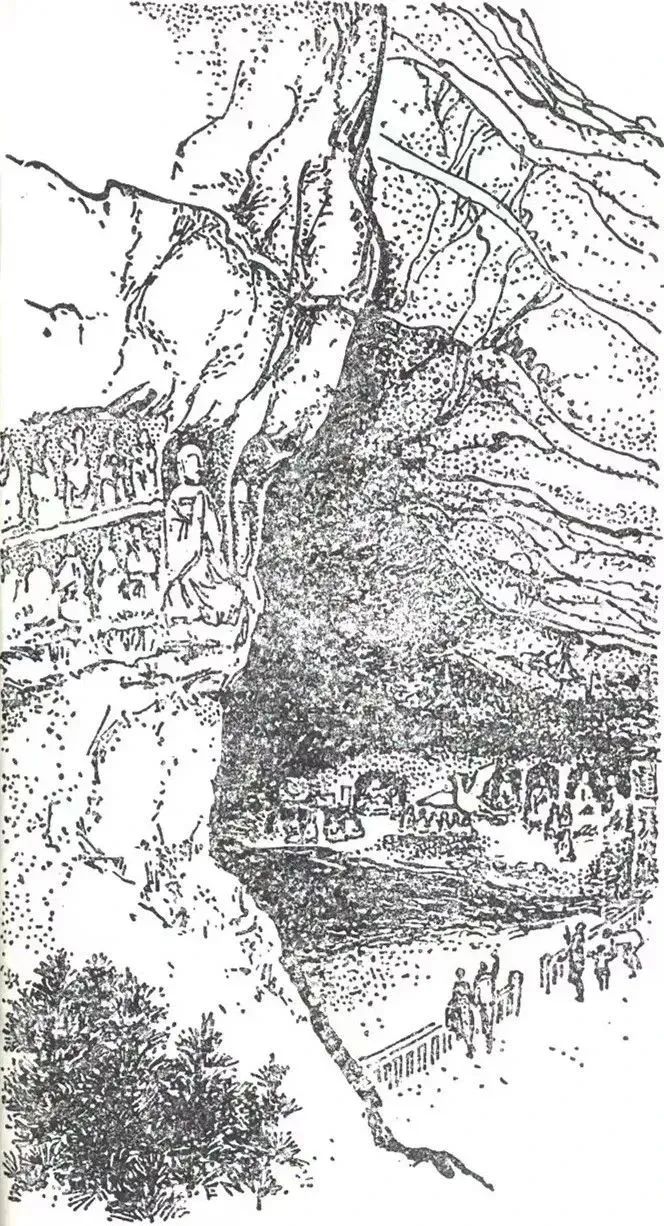

通天岩罗汉群像。张广恩绘

在诗歌中,沈从文点到的人物至少有六位,如其中点到有“大小李”(唐朝李思训、李昭道父子),陶渊明、苏东坡、王阳明,“岩居住高人”则指代通天岩隐士阳孝本。

沈从文喜欢收集一些书画、一些文物,因此他具有高超的书画鉴赏能力。在《游赣州通天岩》诗中,他就无意间写出了“若逢大小李,宜当画图传”诗句。“大小李”都担任过大将军等职位,继承和发展了展子虔的山水画艺术,擅画青绿山水,古人称“山水之变,始于吴,成于二李”。通天岩的“青绿”山水,让沈从文期望能借助“大小李”的画笔流传于世,足可见沈从文对通天岩自然山水的喜爱之情。

司空图认为:“味在酸咸之外”,相当于“美在心灵之中”,味道可酸可咸,意境可小可大,同时美的心灵感受,也会随之变化。《游赣州八境台》一诗,沈从文从郁孤台开始写,有辛弃疾《菩萨蛮·书江西造口壁》之韵味,诗中延续辛词千古绝唱的气息,一气呵成,境界壮阔。诗歌从“节麾拥万骑,横江多楼船”写到“玉虹来天外,笔立大江边”“历时八百载,城陴尚完坚”,再写到“崆峒巍巍在,江水碧接天”,全诗纵横捭阖、气象恢宏,结尾一句“双流会合处,千帆自往还”,虽然意境宏大,但诗歌写得收放自如,这与沈从文当时站在双江合流处的八境高台之上的心境是相当契合的。

沈从文此时年已花甲,这段时间是他作古体诗最为集中的时间,黄永玉在《表叔沈从文的诗和书法》中称:“表叔(沈从文)也作传统古诗。六十岁以后还作得很多,多而长,用意结体似乎是魏晋法度。”《游赣州八境台》和《游赣州通天岩》二诗,尤其是《游赣州通天岩》一诗尽显“魏晋法度”,把饮酒、清谈、奇装异服、纵情山水、归隐田园等魏晋士人追求的生活方式溢满纸张,用文字的方式表现也极其洒脱不羁、率真任性。

文保价值:登高多古意

沈从文作为文化大家,其有诗作、有行迹、有佳话,这些必然会为地方旅游注入文化内涵。沈从文一行于1962年1月15日即抵达赣州境内,先是前往瑞金参观沙洲坝及其周边的纪念馆舍,1月20日,到达赣州市,于1月27日返回南昌。在赣州市驻留期间,沈从文等人开展了走访工厂、游览名胜古迹(通天岩、郁孤台、八境台等)和举行文艺讲座等活动。

赣州通天岩小冈连亘,规模不大,洞窟曲折,天巧独具。根据陪同沈从文游览八境台和通天岩的汪渊回忆:沈从文先生看见摩崖石刻上布满诗文书法和佛像,不仅连声赞叹,称之为江南不可多得的文物宝库,并说过去从未听说,初次识荆,真一大快事!还谦虚地说自己陋见寡闻。行进至翠微岩,有人指着佛像旁刊有“朝散大夫知军卅事朱敏功舍”的一则铭文问,这是什么朝代的人?陪同人员回答,据志书记载是北宋年间的地方官吏。沈从文接着说:那么,这许多佛雕是宋朝的作品了?陪同人员说,按石窟中可考的铭文,如“吴氏小娘敬献”等字样均为宋代的刊刻。沈从文当时未置可否,指着岩石上刻的观世音佛像和另一尊佛像说,这两尊立佛无论从刀法和衣著上看,都与其他佛像不同,不是同一时期的产物。沈从文指出,这两尊立佛曲眉丰颐,体态飘逸,应为隋、唐时期所刻。并说,他是研究中国古代服饰的,这尊观音立佛的衣节上佩有一个环形饰物,叫“倍查多那”(译音),是隋唐时期佛教徒盛行的佩戴饰物,依他看这两尊佛像早可上溯到隋,晚也应为唐代所作,并非宋刻。沈从文当时还风趣地说,在排演《蔡文姬》等历史剧时,演员穿什么,戴什么,郭沫若先生常征求他的意见。

沈从文离开赣州不到半月,就写信给赣州方面,信中说他在赣州通天岩对文物的考证,当时仅凭记忆,唯恐有误,回京后立即查找资料证实所说无差错,以后如有新论,定为转告等。沈从文对事业的认真负责态度以及他谦逊谨慎的美德,使大家由衷敬仰。沈从文函用古笺毛笔书写,书法端丽挺秀,可惜该函失散,否则,不失为珍贵文史资料。

沈从文把游赣州通天岩的事迹写成《游赣州通天岩》一文,文中写到:“通天岩……岩壁间多古代石刻,大小约千铺,从佛像格局和题名官职辨识,早或可到五代南唐,晚亦属两宋。北宋熙宁间,为隐逸阳孝本寄居……其他宋明诗文刻石亦多佳作,部分保留尚完好。以王阳明题诗后人和韵独多”“佛像衣褶圆润、刀工精细、刀法柔和、为雕像上乘之作”。结合在通天岩现场考察,沈从文根据造像的服饰,雕刻手法,人物风格特点等,提出了观音造像系晚唐作品的看法。后来,赣州文博工作者在山西大同云岗石窟发现了一尊唐代立佛,酷似通天岩观音佛像,由此也论证了沈从文先生对通天岩这两尊佛雕的考证是精当的。

文汇报(1962年3月4日副刊)

沈从文对游历赣州时所作的《游赣州八境台》和《游赣州通天岩》二诗非常满意,在离开赣州十余年后,沈从文多次将该二诗写成书法条幅赠送给友人,足见其对赣州名胜和祖国大好河山的热爱,随着年岁的增长,足见其真情炽热。沈从文书写二诗用的是“章草”,笔墨豪劲而古秀,融合了魏晋书法的精气神。著名作家和报人董桥对沈从文这一书法精品推崇备至,他《品味沈从文所写书法》一文中指出“沈从文的字其实早就‘压倒曾李’了(曾农髯和李梅庵)。笔者在上海嘉泰找到的这幅长条录了一百四十几个字,是1962年咏《赣州八境台》古风体长诗,送给‘凌苹同志’”。他认为沈从文的字“求豪健,求纵肆,求古秀”,而这幅咏八境台的书法作品更是“顺笔顺心”“自然峭拔”。“章草”起于汉代,但随着时光的流逝而几近湮灭,传到沈从文手中却似复活,所以在董桥看来:“沈先生写的这笔奏章体章草汉朝人看了一样倾倒!”而更值得推崇的是,先生“写了一辈子字而不觉得自己是书法家,那是最高华的气派,也是最动人的谦逊,跟他一生的著述一样稳练”。

如今,赣州市正依托八境台、通天岩、郁孤台等宋代的遗址遗迹,打造“江南宋城”文化旅游品牌。沈从文出生于1902年,其游历赣州,写《游赣州八境台》和《游赣州通天岩》时正值沈从文花甲之年,2022年,距离沈从文游历赣州又是一个甲子。在这样一个有着特殊意义的时期,如果将沈从文的两幅章草作品展陈于相关旅游景点,当是对沈从文这位文化大家最好的纪念,也必然会为赣州“江南宋城”旅游文化品牌的打造,注入更加丰厚的文化内涵。(何志清/文)

(本文发表于2022年12月19日《赣南日报》文化版)

END

来源:赣南日报

编辑:曾梓暄

审核:何志清

※ 特别声明:本公众号仅用于赣州市文化馆公共文化服务及群众文化艺术普及,不用于任何商业用途。所转载文章及图片、视频、音频等版权均属原作者。如有侵权,请及时与本公众号联系。

版权所有@2020 江西省赣州市文化馆

版权所有@2020 江西省赣州市文化馆

备案号:赣ICP备20006421号-1 备案查询

备案号:赣ICP备20006421号-1 备案查询